REPORT「土佐の植物暦」山好き社員の散策レポート

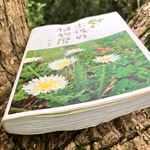

「土佐の植物暦」

山好き社員の散策レポート

No.8

春を惜しむ暇もなく季節は初夏へ。山頂を吹く風が汗ばんだ肌に心地いい。新緑の若葉から青葉へ。耳を澄ませばウグイス。野山を歩くにはなんと気持ちが良い季節でしょうか。

高知市の南嶺にある鷲尾山。山好きたちが北は筆山方面から、南は山麓の町から山頂を目指します。顔を合わせると「おはよう」「今朝は少し肌寒いね」。だれもが気さくにあいさつを交わします。

折にふれて花便り

南の尾根から登る原池さんご夫婦との出会いも、そんなふうに始まりました。季節の花に関心を寄せる原池さんは「土佐の植物暦」を愛読。折にふれ、花便りをメールで送ってくれるようになりました。

春まだ浅い3月、「山頂近くにセントウソウ14Pが咲いていました」と写真付きメール。「14P」は「土佐の植物暦」の14ページという意味です。4月になると、オンツツジ、シュンラン、ヤマブキ、タツナミソウ、花のたたずまいや咲いていた場所も添えられています。

花でつながる

山で出会って花でつながり、同じ本を読んでまた山へ。知らなかった花の名前を教え合って一つ知り、また一つ知る。それだけで豊かな気持ちになってきます。

ある日、原池さんからのメールにこんな書き込みがありました。「本のお陰で今まで見過ごしていた道ばたの何気ない草花に関心を持つようになりました」

足もとの小さな花に足を止め、かがみ込んで顔を近づける。よく見えるように手を伸ばしてそっと指を添えたり、ときには腹ばいになって写真も。そんな二人の姿を想いながら、あらためて「土佐の植物暦」を開きました。

生命の不思議さ

5月のページは海岸に咲く花から始まり、道ばたやあぜ道、日当たりのいい草地、低山の明るい林、湿り気のある沢のほとり、著者の小林史郎さんが長い歳月をかけて県内をくまなく歩いていることが分かります。

そして、花の香りや蜜を口に含んだときの味、虫が花の中に入って受粉する描写も。多種多様な草花のきめ細かい観察を通して植物の個性、生き方、生態系の不思議さに触れるような思いがします。

「土佐の植物暦」

山好き社員の散策レポート

一覧

No.27・最終回(2022年7月)

No.27・最終回(2022年7月) No.26(2022年6月②)

No.26(2022年6月②) No.25(2022年6月①)

No.25(2022年6月①) No.24(2022年5月②)

No.24(2022年5月②) No.23(2022年5月①)

No.23(2022年5月①) No.22(2022年4月)

No.22(2022年4月) No.21(2022年3月)

No.21(2022年3月) No.20(2022年2月)

No.20(2022年2月) No.19(2022年1月)

No.19(2022年1月) No.18(2021年12月)

No.18(2021年12月) No.17(2021年11月)

No.17(2021年11月) No.16(2021年10月)

No.16(2021年10月) No.15(2021年9月)

No.15(2021年9月) No.14(2021年8月)

No.14(2021年8月) No.13(2021年7月②)

No.13(2021年7月②) No.12(2021年7月①)

No.12(2021年7月①) No.11(2021年6月②)

No.11(2021年6月②) No.10(2021年6月①)

No.10(2021年6月①) No.9(2021年5月②)

No.9(2021年5月②) No.8(2021年5月①)

No.8(2021年5月①) No.7(2021年4月)

No.7(2021年4月) No.6(2021年3月)

No.6(2021年3月) No.5(2021年2月)

No.5(2021年2月) No.4(2021年1月)

No.4(2021年1月) No.3(2020年12月)

No.3(2020年12月) No.2(2020年11月)

No.2(2020年11月) No.1(2020年9月)

No.1(2020年9月)