REPORT「土佐の植物暦」山好き社員の散策レポート

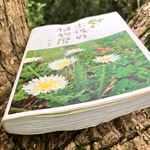

「土佐の植物暦」

山好き社員の散策レポート

No.12

きつい登り道が続き、息を荒げながら歩いているうちに、どこか感慨めいた気持ちになってきました。いま登っているのは嶺北の白髪山。思えば遙か遠くまで来たものです。北の稜線を辿ればもう県境。身近な里山の散策に始まり、ここまで導いてくれたのは「土佐の植物暦」です。

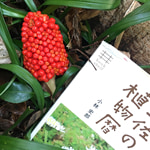

この本は草花の生育環境にも触れ、土壌との関係でしばしば出てくるのが蛇紋岩です。例えば3月のトサミズキでは「低山の蛇紋岩地の明るい林に生える」とあります。

蛇紋岩の山

白髪山はこの蛇紋岩で成り立ち、山頂周辺や地元で「八反奈路(はったんなろ)」と呼ぶ一帯はヒノキの巨木が林立。蛇紋岩地帯では例外的に生育良好な天然林が広がっているというのです。

登り始めてほどなく沢沿いへ。何度目かに沢を渡るとき、岸辺にブルーの小さい花が目に入りました。ヤマアジサイでした。岩の陰にひっそりと咲く佇まいは、この季節にあちこちで見慣れた園芸種とは明らかに異なります。

高山ならではの光景

林道沿いに咲いていたヤマツツジもそうです。公園などでは既に花の季節が終わっていますが、山奥で人知れず鮮やかな花を開かせていました。「土佐の植物暦」は「高知県では春から初夏にツツジの仲間が次々に咲くが、その中でも一番最後に山で咲く」と紹介しています。

うっそうとした森はミズキ、イタヤカエデ、ケヤキ、ツガ、アオダモ、シロモジや巨大なヒノキの風倒木も。根こそぎ倒れ、根系が地表高く広がっている光景には圧倒されます。

林床にはツルシキミ、標高が高くなるとシャクナゲも多くなり、花は終わっていますが、高山ならではの光景です。

幻想的な雰囲気

登り始めて2時間余り。横たわる倒木を何度もくぐり、濡れた木の根に滑りながら、ようやく山頂に着きました。原生林から抜け出たような幻想的な雰囲気です。雲が切れるのをしばらく待ちましたが、雨が来そうです。下山を急ごう。

帰路は北に延びる稜線の尾根へ。往路の森林とは様相が異なります。根元が苔むすブナの古木、褐色の木肌が異彩を放つヒメシャラの大木、背丈ほどあるクマザサをかき分け、かき分け、やっと林道に帰り着きました。

下山後も余韻が続きます。深山の奥深さを体感したからでしょうか。思い返すたびに心安らぎます。

「土佐の植物暦」

山好き社員の散策レポート

一覧

No.27・最終回(2022年7月)

No.27・最終回(2022年7月) No.26(2022年6月②)

No.26(2022年6月②) No.25(2022年6月①)

No.25(2022年6月①) No.24(2022年5月②)

No.24(2022年5月②) No.23(2022年5月①)

No.23(2022年5月①) No.22(2022年4月)

No.22(2022年4月) No.21(2022年3月)

No.21(2022年3月) No.20(2022年2月)

No.20(2022年2月) No.19(2022年1月)

No.19(2022年1月) No.18(2021年12月)

No.18(2021年12月) No.17(2021年11月)

No.17(2021年11月) No.16(2021年10月)

No.16(2021年10月) No.15(2021年9月)

No.15(2021年9月) No.14(2021年8月)

No.14(2021年8月) No.13(2021年7月②)

No.13(2021年7月②) No.12(2021年7月①)

No.12(2021年7月①) No.11(2021年6月②)

No.11(2021年6月②) No.10(2021年6月①)

No.10(2021年6月①) No.9(2021年5月②)

No.9(2021年5月②) No.8(2021年5月①)

No.8(2021年5月①) No.7(2021年4月)

No.7(2021年4月) No.6(2021年3月)

No.6(2021年3月) No.5(2021年2月)

No.5(2021年2月) No.4(2021年1月)

No.4(2021年1月) No.3(2020年12月)

No.3(2020年12月) No.2(2020年11月)

No.2(2020年11月) No.1(2020年9月)

No.1(2020年9月)