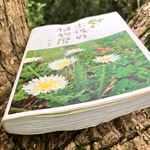

REPORT「土佐の植物暦」山好き社員の散策レポート

「土佐の植物暦」

山好き社員の散策レポート

No.15

日中の暑さが和らぎ、早朝はヒンヤリしてきました。朝の涼しいうちに近くの里山へ。草原を歩くと靴や足もとがびっしょり濡れました。空は晴天、夜来の雨もなかったのに‥。

しゃがむと辺り一面の草に朝露が付いていました。葉の表面で水玉状になった露や、霧吹きで吹きかけたような細かな露も。陽光がさすと白く光って見えます。

そういえば、この時季は「白露(はくろ)」とも。涼やかな語感が初秋のイメージを想わせます。

朝露に覆われて

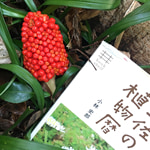

朝露で濡れた草むらに鮮やかなコバルトブルーの花がひときわ目につきました。ツユクサです。花びらは2枚に見えますが、「土佐の植物暦」によると、白く小さい花びらがもう1枚―。よく見ると確かにありました。長く伸びた雄しべの下に隠れるようについています。

遠い記憶をたどると、小学校でツユクサの花の絞り汁からブルーの色水を作った実験を思い出します。ツユクサは古来、「つきくさ」とも呼ばれ、染め物の下絵を描く染料にも使われてきたそうです。

夏の名残と秋の気配

野山に初秋の気配が漂いはじめましたが、夏の名残もあちこちに。センニンソウやコガンピ、ノリウツギ、本では8月暦掲載の花がまだまだ咲いています。センニンソウは夏を惜しむように甘い香りを放っています。

その一方でマルバヤハズソウ、マルバハギ、ノアズキ、ツルボ、シシウドなど初秋を感じさせる9月暦の草花も。過ぎゆく夏と、少し遠慮がちな小さい秋が重なりながら、季節はゆっくりと移ろっています。

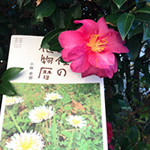

優雅なたたずまい

嶺北で偶然みつけたシシウドには目を見張りました。車がやっと通れる山道に入ると、森閑とした木立のはずれで人の背丈ほどの凜(りん)とした立ち姿。茎の先端に多数の白い花が日傘のように広がっています。

近寄ると、花の枝が放射状に伸び、白いレースの編み物を広げたようです。薄緑色の袋状の葉は「つぼみ」を包んでいるのだと、帰宅後に本で知りました。

小さな袋がやがて生み出す優雅なたたずまい。本を繰りながら、あらためて豊かな気持ちにしてくれました。

「土佐の植物暦」

山好き社員の散策レポート

一覧

No.27・最終回(2022年7月)

No.27・最終回(2022年7月) No.26(2022年6月②)

No.26(2022年6月②) No.25(2022年6月①)

No.25(2022年6月①) No.24(2022年5月②)

No.24(2022年5月②) No.23(2022年5月①)

No.23(2022年5月①) No.22(2022年4月)

No.22(2022年4月) No.21(2022年3月)

No.21(2022年3月) No.20(2022年2月)

No.20(2022年2月) No.19(2022年1月)

No.19(2022年1月) No.18(2021年12月)

No.18(2021年12月) No.17(2021年11月)

No.17(2021年11月) No.16(2021年10月)

No.16(2021年10月) No.15(2021年9月)

No.15(2021年9月) No.14(2021年8月)

No.14(2021年8月) No.13(2021年7月②)

No.13(2021年7月②) No.12(2021年7月①)

No.12(2021年7月①) No.11(2021年6月②)

No.11(2021年6月②) No.10(2021年6月①)

No.10(2021年6月①) No.9(2021年5月②)

No.9(2021年5月②) No.8(2021年5月①)

No.8(2021年5月①) No.7(2021年4月)

No.7(2021年4月) No.6(2021年3月)

No.6(2021年3月) No.5(2021年2月)

No.5(2021年2月) No.4(2021年1月)

No.4(2021年1月) No.3(2020年12月)

No.3(2020年12月) No.2(2020年11月)

No.2(2020年11月) No.1(2020年9月)

No.1(2020年9月)